Dans l’histoire des pratiques alimentaires, l’invention du restaurant a été vue comme celle d’un nouveau lieu de sociabilité. Sans insister sur son apport dans les pratiques alimentaires individuelles. Le service au mangeur à partir d’un menu choisi a renforcé l’idée d’un goût forgé par l’individu. Or, il n’en est rien. Le goût est surtout une construction sociale[1]. En Occident, les religions sont de moins en moins des références pour les choix alimentaires, et il a germé des qualificatifs pour donner du sens à l’alimentation : éthique, équitable, durable, solidaire, responsable, venant renforcer le naturel, l’authentique, le biologique, l’ancien, le traditionnel, le frais, etc. Les consommateurs s’y perdent[2] mais le pli est pris d’une connexion entre les soucis environnementaux et une alimentation conforme à cet idéal d’une planète « protégée », « propre », « juste[3] ». Feu de paille ? Voire. Le marketing des grandes marques s’inscrit dans la tendance d’une quête de sens. « Éthique », « équitable », « durable » et « solidaire » visent à intégrer l’autre dans ce que je mange. Et je le fais avec des codes d’autant plus respectueux que se développe le sentiment d’une alimentation sans contrat naturel » ni « contrat social ».

Dans l’histoire des pratiques alimentaires, l’invention du restaurant a été vue comme celle d’un nouveau lieu de sociabilité. Sans insister sur son apport dans les pratiques alimentaires individuelles. Le service au mangeur à partir d’un menu choisi a renforcé l’idée d’un goût forgé par l’individu. Or, il n’en est rien. Le goût est surtout une construction sociale[1]. En Occident, les religions sont de moins en moins des références pour les choix alimentaires, et il a germé des qualificatifs pour donner du sens à l’alimentation : éthique, équitable, durable, solidaire, responsable, venant renforcer le naturel, l’authentique, le biologique, l’ancien, le traditionnel, le frais, etc. Les consommateurs s’y perdent[2] mais le pli est pris d’une connexion entre les soucis environnementaux et une alimentation conforme à cet idéal d’une planète « protégée », « propre », « juste[3] ». Feu de paille ? Voire. Le marketing des grandes marques s’inscrit dans la tendance d’une quête de sens. « Éthique », « équitable », « durable » et « solidaire » visent à intégrer l’autre dans ce que je mange. Et je le fais avec des codes d’autant plus respectueux que se développe le sentiment d’une alimentation sans contrat naturel » ni « contrat social ».

Le goût par le savoir

Manger ce que je veux avec les autres : tel est le mariage idéal d’identité sociale et individuelle, une variante du « être seul ensemble » d’aujourd’hui. Dès lors que le mangeur s’affranchit des goûts imposés parce qu’il en a les moyens matériels, que ce choix est valorisé socialement, que c’est possible techniquement, il lui faut réorganiser le sens de son alimentation.

On aurait tort de penser que débarrassés des tabous, les mangeurs d’aujourd’hui sont devenus « rationnels[4] ». Tylor, Frazer et Mauss ont souligné que les lois de contagion et de similitude construisent les images du danger et les peurs du corps, les aversions alimentaires les plus violentes et les sympathies les plus fidèles. Ces chercheurs américains ont insisté sur les aspects négatifs de ces lois découvertes dans ce qu’on appelait alors les cultures « primitives ». P. Rozin les a appliquées aux cultures alimentaires juives et hindoues[5] mais n’a pas souligné qu’elles valaient aussi bien pour les choix alimentaires positifs que font les mangeurs aujourd’hui. Le savoir se construit non pas par défaut ou stratégies d’évitement de telle classe d’aliments, mais aussi par empathie vis-à-vis d’un produit ou d’un plat. Pour les géographes, l’empathie se créé aussi par la gestion de la distance. Plus ce que je mange est proche, plus il m’est facile de m’en approprier le savoir.

Des religions aux droits de l’homme

Des religions aux droits de l’homme

Parmi les savoirs construits, les religions sont les plus importants car leur sens est sacré. Au sens où le sacré est une expérience intime de la transcendance, de l’absolu. Au sens où le sacré construit un discours moralisant, avec de « bons » et de « mauvais » aliments qui prend appui sur des critères sanitaires et des normes sociales. Ces normes sont parfois des « tabous » ou affublées d’une dimension mystique que E. Pellegrino[6] dénonce comme une… « mystification » au sens où elles sont perçues comme des « vérités » établies scientifiquement.

De la « religion laïque » des droits de l’homme, la magie sympathique tire une vision de l’univers qu’E. Morin[7] appelle la conception anthropo-cosmomorphique : une vision de l’univers et de l’homme où l’on est à la fois macrocosme et microcosme. L’homme se projette dans le cosmos et le ramène à lui, il en expulse le hasard et l’aléa, construit du sens et de la connaissance. « Contagion et similitude apparaissent comme des manifestations parmi d’autres de cet ensemble magico-symbolique de représentations que tout esprit humain porterait en lui[8] ». L’effritement des religions institutionnalisées laisse le champ ouvert à ces gisements de sens que sont la « nature », l’humain dans ses composantes sociales, la pensée de l’homme sur sa position dans le cosmos.

La désensorialisation des aliments et la fuite en avant du marketing

Cet intérêt n’est pas nouveau. Déjà, Hippocrate dans La nature de l’homme avait fixé les lois des « humeurs » reprises par Galien et qui perdurent jusqu’à la fin du XVIIIe siècle[9]. Au siècle suivant, en Europe occidentale, alors que l’industrie et l’urbanisation enclenchent des mouvements de populations qui perdent leurs racines rurales, les mangeurs inventent les cuisines « régionales ». Les territoires sont labellisés par l’origine et la durée. En même temps, s’accentue la mondialisation des manières de manger et de plats humbles aidant les plus démunis : hamburgers pour les migrants de l’Europe du nord, pizzas pour ceux du sud…

L’industrialisation de l’alimentation a démarré par celle des condiments adaptés à des transformations et des conservations appertisées. Les guerres mondiales assoient la suprématie des Etats-Unis et de leurs firmes agroalimentaires en donnant l’idée que l’alimentation peut échapper à la sphère domestique. L’industrie colonise des filières entières, des producteurs aux distributeurs, abaisse ses coûts, joue sur la confusion de la « présence » dans le plus de pays possibles avec une image de sécurité, de bon goût et de modernité. Mais elle ne permet pas de conserver les qualités gustatives des produits qu’elle sacrifie au profit de la stabilité et de la pérennité d’un goût, obtenues par la chimie de synthèse sur laquelle pèse une forte suspicion des mangeurs. Notamment dans les produits frais, la viande, les produits laitiers, les fruits et les légumes.

Cette perte a été la cible de recherches intensives du marketing pour « qualifier » les aliments par des discours basés sur la nutrition. Les produits agroindustriels se vendent bien, mais il faut des volumes importants pour compenser des marges faibles du fait d’une publicité coûteuse. L’industrie agroalimentaire n’existe que par une « innovation » de plus en plus pressante et vantée par des « valeurs » en phase avec les peurs collectives[10] liées aux crises sanitaires.

Une chaîne de valeurs

Une chaîne de valeurs

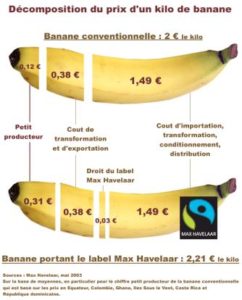

Le discours antidote à cette situation qui donne des repères et des dénominateurs communs « à même de respecter les diversités biologique, culturelle, géographique, religieuse, productive[11] » se construit autour d’une chaîne de valeurs nouvelles. Éthique, équitable, solidaire et durable ont une même racine humaniste et morale[12]. Selon C. Nemeroff, les Américains classaient les aliments en « bons » et « mauvais », ce qui a créé une classe de mangeurs « moraux » s’opposant à ceux qui ne le sont pas. L’éthique, l’équitable et le solidaire ancrent l’alimentation dans le savoir-être ensemble. Ils sont notre mauvaise conscience devant l’inéquité de l’accès aux richesses à toute échelle, du planétaire au local. Ce qui est durable valorise le temps, l’ancienneté comme des valeurs, rapportant la qualité des aliments à des « traditions » imaginées à partir de ce que les mangeurs croient avoir perdu de « sain et naturel » dans un passé mythique. J.-P. Kauffmann[13] montre que le vin a acquis le vieillissement à la fin du XVIIe siècle avec la mise en bouteille : « le temps qui jusqu’alors gâtait, affaiblissait et détruisait irrémédiablement les choses et les hommes, devenait bienveillant ». Les techniques multiples de conservation des aliments ont développé aussi cette idée de la bonification par le temps que recherchent les mangeurs, livrés aux « intempéries » de leur propre vie.

Nouvelle classe de valeurs, l’éthique, la solidarité et la durabilité témoignent que nous mangeons ce que nous voulons être.

Gilles Fumey

[1] C. Fischler, 2007, « Le goût du vin », Psychologie, l’esprit dévoilé, Les grands dossiers de « Sciences humaines », n° 17, juin-août, p. 30.

[2] P. Canfin, 2007, « Le café durable arrive en France », Alternatives économiques, n° 258, mai, pp. 32-34.

[3] Pour reprendre une des formules de C. Petrini, 2006, Bon, propre et juste, Gap, Editions Yves Michel, 328 p.

[4] P. Rozin, 1996, « La magie sympathique » et C. Nemeroff, « Tabous américains », Manger magique, Paris, Éditions Autrement, pp. 22-50.

[5] Idem, pp. 31-32.

[6] E.D.Pellegrino, 1976, « Prescribing and drug ingestion symbols and substances », Drug intelligence and clinical pharmacy, n°10, pp. 624-630.

[7] E. Morin, 1970, L’homme et la mort, Paris, Seuil.

[8] C. Fischler, 1996, « Magie, charmes et aliments », Manger magique, Paris, Éditions Autrement, p. 15.

[9] Voir les fresques du XIIIe siècle de la crypte de la cathédrale d’Anagni (Italie).

[10] M. Ferrières, 2002, 2006, Histoire des peurs alimentaires, Paris, Seuil, coll. Points.

[11] C. Petrini, 2006, Bon, propre et juste, Gap, Éditions Yves Michel, p. 16.

[12] C. Nemeroff, 1996, « Tabous américains », Manger magique, Paris, Éditions Autrement, pp. 38-50.

[13] J.-P. Kauffmann, 1996, « Le liège du temps », Id., p. 105