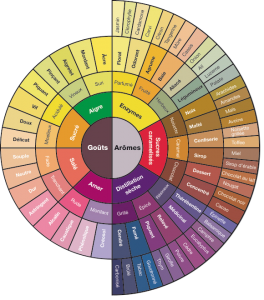

L’aspect, la forme, la couleur, l’odeur, la saveur, la texture, la température sont autant de paramètres qui participent à l’appréciation de ce que nous mangeons. Les aliments émettent des stimuli (lumière, molécules volatiles, molécules solubles, chaleur, …) captés par les organes sensoriels (rétine, papilles gustatives, muqueuse olfactive, …) déclenchant des influx nerveux transmis puis traités par différentes aires cérébrales: le cerveau intègre alors l’ensemble des informations pour nous donner une “image globale” de l’aliment.

L’aspect, la forme, la couleur, l’odeur, la saveur, la texture, la température sont autant de paramètres qui participent à l’appréciation de ce que nous mangeons. Les aliments émettent des stimuli (lumière, molécules volatiles, molécules solubles, chaleur, …) captés par les organes sensoriels (rétine, papilles gustatives, muqueuse olfactive, …) déclenchant des influx nerveux transmis puis traités par différentes aires cérébrales: le cerveau intègre alors l’ensemble des informations pour nous donner une “image globale” de l’aliment.

Au-delà de l’aspect hédonique (et plus ou moins conscient) de la dégustation, le goût influence nos comportements alimentaires, d’où l’intérêt d’en comprendre ses rouages dans les moindres détails. Et ce n’est pas une mince affaire. Chaque fois que l’on tente de faire le point sur la question (comme récemment dans un dossier Inserm) surgit presque systématiquement, peu après, une nouvelle étude qui pose la question d’un élargissement potentiel de la palette des saveurs (re)connues et pousse à remettre à plat nos connaissances. Décortiquons un peu les faits.

Au-delà de l’aspect hédonique (et plus ou moins conscient) de la dégustation, le goût influence nos comportements alimentaires, d’où l’intérêt d’en comprendre ses rouages dans les moindres détails. Et ce n’est pas une mince affaire. Chaque fois que l’on tente de faire le point sur la question (comme récemment dans un dossier Inserm) surgit presque systématiquement, peu après, une nouvelle étude qui pose la question d’un élargissement potentiel de la palette des saveurs (re)connues et pousse à remettre à plat nos connaissances. Décortiquons un peu les faits.

Le “goût” est une sensation globale perçue par celui qui mange et qui repose sur un ensemble de perceptions (visuelles, tactiles, olfactives, gustatives, thermiques, mécaniques). Penchons-nous plus particulièrement sur les sensations gustatives: certaines molécules solubles sapides de l’aliment passent dans la salive et se lient aux récepteurs de la cavité buccale principalement regroupés dans les centaines de papilles gustatives qui tapissent la langue.

Quels sont ces récepteurs du goût ? Cela devient intéressant. Depuis que la théorie des “4 saveurs” salé/sucré/amer/acide est devenue caduque, nous assistons à un jeu tout à fait réjouissant, la course à la “n-ième” saveur. Si la saveur “umami” (qui n’est pas sans rappeler le fameux “osmazôme”, principe sapide des viandes cher à Brillat Savarin) a semble-t-il réussi à se tailler la place convoité de la “5e saveur”, les candidats en lice pour la 6e place se bousculent sur la ligne de départ : métaux ? Acides gras ? Acides aminés (autre que glutamate) ? Amidon ? Réglisse ? Savon ? Gaz carbonique ? Calcium ?

Quels sont ces récepteurs du goût ? Cela devient intéressant. Depuis que la théorie des “4 saveurs” salé/sucré/amer/acide est devenue caduque, nous assistons à un jeu tout à fait réjouissant, la course à la “n-ième” saveur. Si la saveur “umami” (qui n’est pas sans rappeler le fameux “osmazôme”, principe sapide des viandes cher à Brillat Savarin) a semble-t-il réussi à se tailler la place convoité de la “5e saveur”, les candidats en lice pour la 6e place se bousculent sur la ligne de départ : métaux ? Acides gras ? Acides aminés (autre que glutamate) ? Amidon ? Réglisse ? Savon ? Gaz carbonique ? Calcium ?

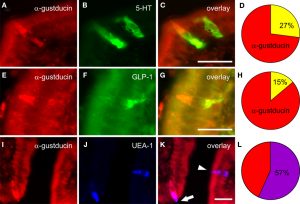

La question est notamment de savoir à partir de quand on peut officiellement parler de “saveur”. Plusieurs critères sont généralement considérés, notamment la caractérisation d’un récepteur spécifique (et donc du gène associé) et son activation par une classe de composés déterminée. Acidité et salinité sont détectées par dépolarisation des cellules réceptrices lors du passage des ions H+ et Na+ (respectivement) dans les canaux ioniques membranaires. L’amertume résulte de la fixation de certaines molécules aux canaux ioniques à potassium ; le sucré, par la fixation de certains glucides sur les chémorécepteurs membranaires. Pour l’umami, c’est la détection de l’anion carboxyle du glutamate.

Qu’en est-il des “autres” saveurs en attente d’acceptation dans le cercle officiel ? Si le gras semble en bonne position, notamment par la reconnaissance de récepteurs capables de détecter des acides gras non estérifiés, il est talonné par la réglisse (à la saveur si… particulière!), le fer (qui n’a jamais eu la sensation d’un “goût métallique” dans la bouche?), le calcium , le dioxyde de carbone (qui, au-delà du piquant provoqué  par les bulles qui éclatent, pourrait avoir une saveur propre) ou encore l’amidon (et autres longues chaines glucidiques). Et la liste ne demande qu’à s’allonger. Si on ajoute le fait que l’on sait depuis une dizaine d’années maintenant que notre intestin possède aussi des récepteurs du goût, force est d’admettre que l’on est loin d’avoir fini de digérer tout ça …

par les bulles qui éclatent, pourrait avoir une saveur propre) ou encore l’amidon (et autres longues chaines glucidiques). Et la liste ne demande qu’à s’allonger. Si on ajoute le fait que l’on sait depuis une dizaine d’années maintenant que notre intestin possède aussi des récepteurs du goût, force est d’admettre que l’on est loin d’avoir fini de digérer tout ça …

Christophe Lavelle est chercheur au CNRS et au Muséum National d’Histoire Naturelle, à Paris. Il est également formateur à l’ESPE pour les professeurs de cuisine et co-fondateur du Food 2.0 LAB. Il a récemment publié “Toute la chimie qu’il faut savoir pour devenir un chef!” (Flammarion).